陶磁器はやきものと呼ばれるように、窯で焼かれてはじめて完成品となります。

やきもの作りの中で、焼成が一番重要な工程です。一般に素焼き、本焼き、上絵の焼き付けなどがあります。

では焼成で大事な役割を果たす窯(かま)は、一体いつ頃から日本で使われるようになったのでしょうか?

その起源は古墳時代後期までさかのぼり、須恵器(すえき)を焼く方法として、穴窯(あながま)がろくろといっしょに朝鮮半島から伝えられたと言われています。

やきものを焼くために必要な窯は、さまざまに工夫改良され今日まで変化してきました。

それでは縄文時代の野焼きから、現代のガス窯、電気窯まで「窯」の種類と焼成方法の移り変わりを追ってみましょう。

縄文・弥生時代の焼成方法

それまでは「野焼き」で作られた土器しかありませんでした。

野焼きは地面に浅い穴を掘って器を置き、そのまわりに薪を積んで焼く方法です。いわゆる土器の焼成方法です。

古墳時代後期からの焼成方法

古墳時代に朝鮮半島から穴窯の技術が入ってきて、焼かれたのが須恵器です。

丘陵地の斜面に穴を掘り、天井をかぶせてトンネル状にした地下式、あるいは半地下式の一室だけの窯で、鎌倉期の古瀬戸や常滑などもこの穴窯で焼かれました。

NHKの連ドラ、『スカーレット』の主人公、川原喜美子が現代に再現した窯が、この穴窯です。

室町時代後期からの焼成方法

この穴窯が地上式になって大型化したものが「大窯」と呼ばれるもので、室町後期から江戸初期にかけて使われました。

特に桃山時代に生まれた茶陶の優れた作品の数々は、この大窯によるものです。

江戸時代初期からの焼成方法

連房式登窯は焼成室が連なった構造で、各部屋との陶壁の下部に開けられた狭間穴(さまあな)を通って炎が次々と登ってゆくので熱効率が良く、量産に適しています。唐津で初めて使われ、その後瀬戸に伝わりました。

江戸時代にはほとんどの窯場で利用され、近年まで登り窯が焼成の主流でした。

現代の焼成方法

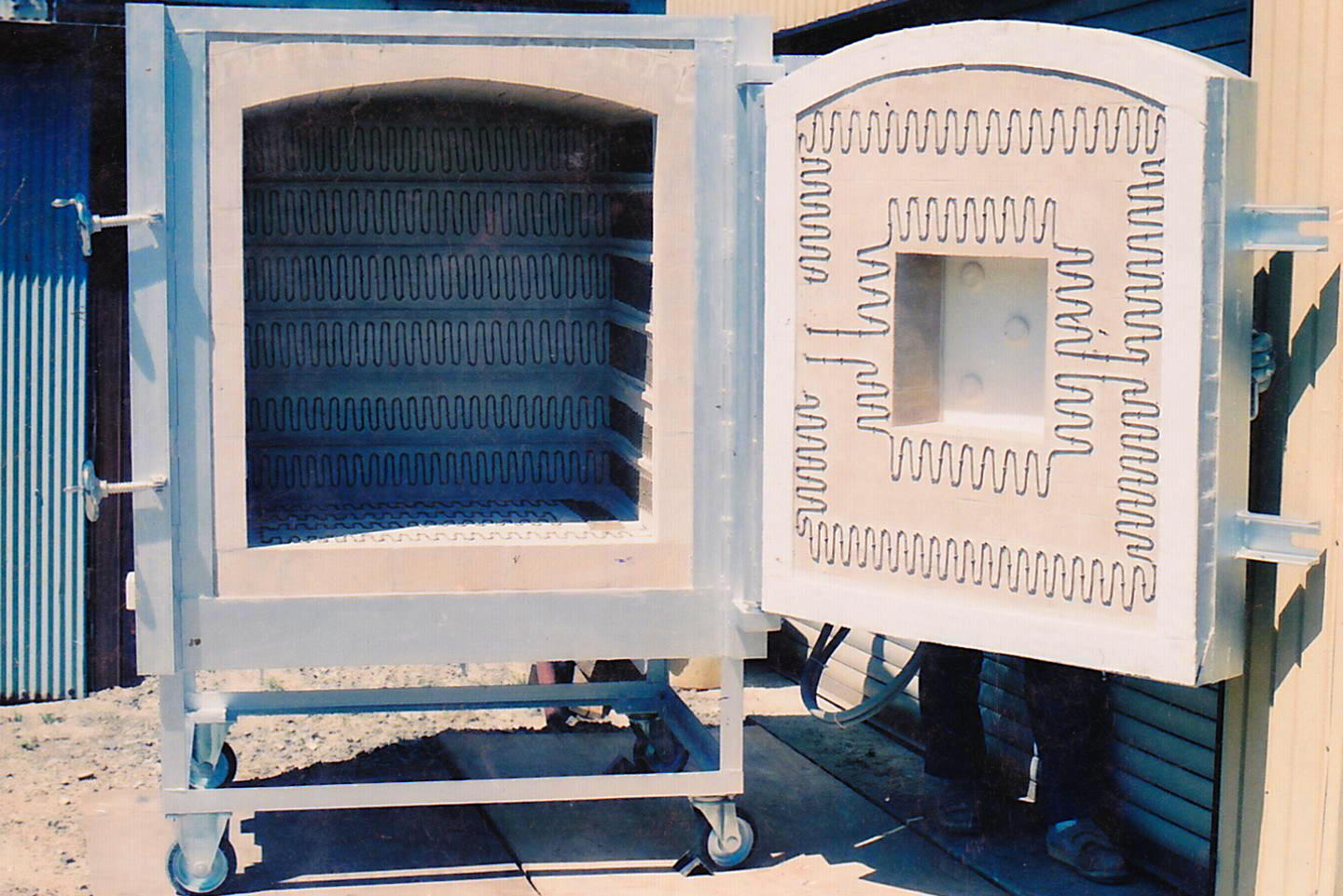

窯は燃料別では薪窯、ガス窯、 灯油窯、 重油窯、電気窯に分類され、形状別では穴窯 、大窯、連房式登り窯、倒炎式角窯、蛇窯、トンネル窯などに分けることができます。

他に上絵用に錦窯、楽焼きの楽窯などがあります。最新式では電子レンジと同じ仕組みのマイクロ波窯もあります。

作品によっては焼成の雰囲気を出すため、大昔に誕生した様式の窯が今でも使われています。

例えば、効率が良いからといって、ガス窯では薪の灰かぶりは出せません。

酸化焼成と還元焼成

炎には酸化炎と還元炎の二つがあります。

窯の中に十分な酸素(空気)を送り込んで焼く方法を「酸化炎焼成」といい、逆に酸素の供給を少なくして焼く方法を「還元炎焼成」といいます。

酸化炎焼成は陶土や釉に含まれる金属が酸化されて特有の色を発色します。

例えば鉄は酸化炎焼成では赤褐色に焼き上がりますが、還元炎焼成では青灰色に焼き上がります。

これは酸素が少ないと不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が生じて還元反応を起こすからです。

最後に焼成し終わった後、窯から取り出す際の冷却の仕方でも、釉の表情がかなり変わってきます。